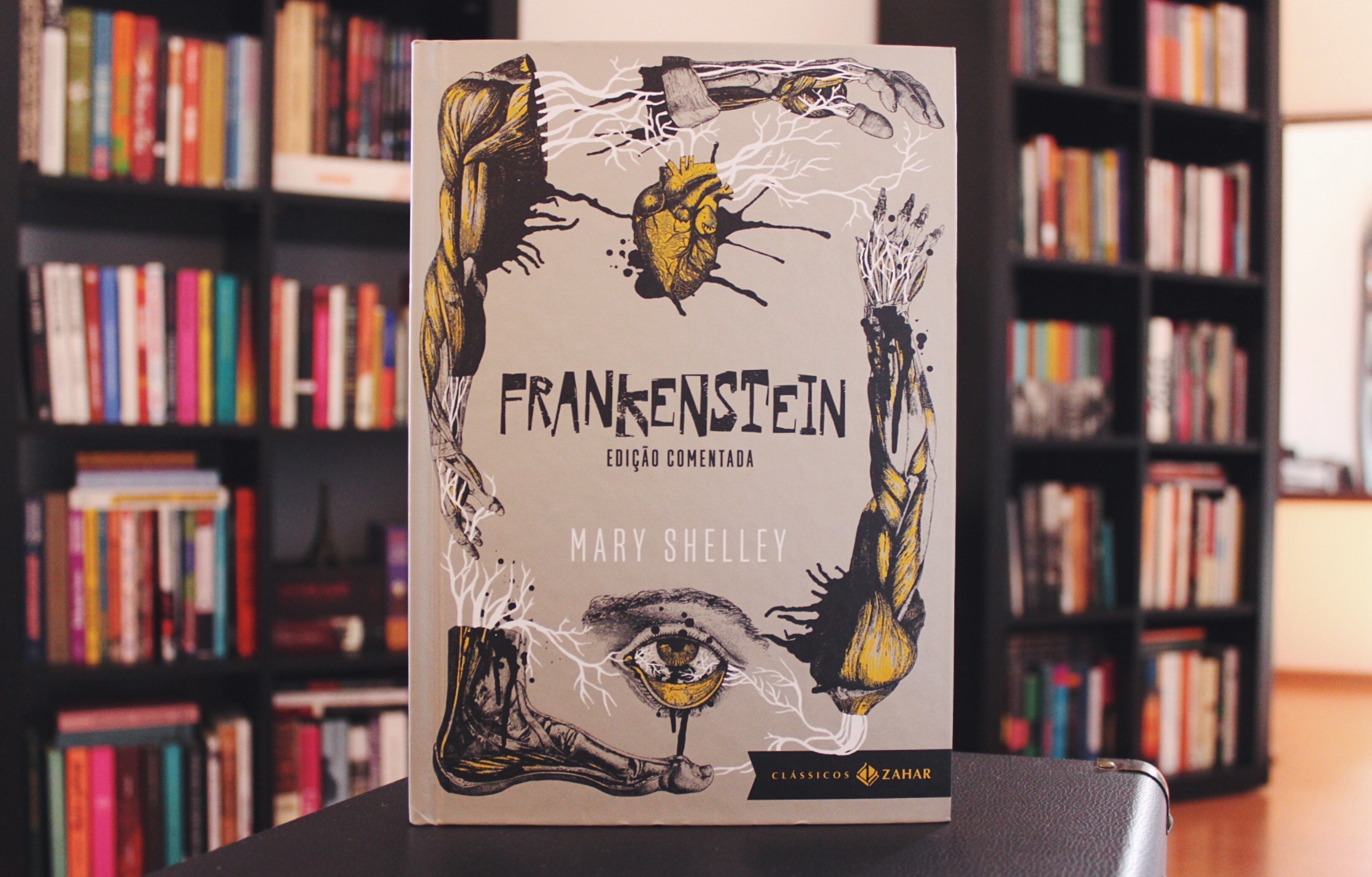

Esta semana vimos o filme Mary Shelley (Haifaa al-Mansour, 2017), com Elle Fanning no papel principal. O filme em si, que está disponível na Netflix, não é nenhum grande sucesso de púbico (tem a nota 6.4 no IMDb), mas Fanning faz um ótimo trabalho trazendo à vida a escritora da história de terror mais popular de todos os tempos. Depois de ver o filme, ficamos com vontade de reler o livro e pegamos essa bonita edição dos Clássicos Zahar que tínhamos aqui na estante.

Todo mundo sabe as linhas gerais da história. Criador maníaco e criatura horrorosa. Ainda que a criatura tenha usurpado sem querer o nome de seu criador e o imaginário popular esteja cheio das representações hollywoodianas que propõem um monstro verde, com parafusos nas têmporas a uma cicatriz de fora a fora na testa, a ideia aterrorizante de um ser meio vivo, meio morto teve a consumação perfeita nesse tragédia do “Prometeu moderno”, o Dr. Victor Frankenstein.

Enxurradas de adaptações e diferentes interpretações têm surgido, até hoje, com base nessa história, originalmente publicada em 1818 (quase 80 anos antes do Drácula de Bram Stoker, a título de contextualização), por uma Mary Shelley de 19 anos de idade. O sociólogo Octavio Ianni já disse que “a arte taquigrafa o mundo social”, e por isso serve bem como material para diagnóstico. Imaginar o mundo no início do século XIX, quando as profundas mudanças provocadas pelo Iluminismo convergiam para as mudanças práticas na vida cotidiana das grandes cidades europeias, cidades que a Revolução Industrial começava a reconfigurar totalmente, máquina por máquina, lar por lar, nos faz perceber com ainda mais clareza a qualidade das ferramentas e da percepção dessa jovem londrina.

Mary Shelley foi capaz de, em um único personagem, produzir um ícone pop que sobreviveria aos séculos e, mais que tudo, materializar os dramas do homem moderno frente a uma ciência ainda selvagem. Frankenstein continua sendo relevante porque a humanidade ainda está na infância da sua ciência e de sua filosofia. Se no século XIX ainda mal dominávamos a eletricidade, o que dizer do século XXI, em que as principais discussões mundiais giram em torno da nossa auto-destruição anunciada? O que dizer de uma época que despeja toneladas de carbono no ar respirável a cada segundo e que afirma ser esse o único jeito de viver? O que dizer, enfim, de uma época que armazena bombas de hidrogênio em seus porões? A arte de Mary Shelley, como frequentemente a boa arte faz, nos ajuda também a pensar essas questões.

Frankenstein