8 de dezembro de 1980: o infame Mark David Chapman assassinava um dos maiores ídolos pop da história da música. Os eventos são de conhecimento geral: do lado de fora do prédio Dakota, em Nova York, onde morava John Lennon, Chapman (que ouvia vozes e por um capricho dos acontecimentos era fissurado em Holden Caulfield) ficou à espreita até conseguir um autógrafo (porque era um grande fã dos Beatles) e, algumas horas depois, consumou o crime. John Lennon morreu com quatro tiros nas costas e Chapman se sentou na calçada para prosseguir na leitura de The Catcher in the Rye.

Falar sobre Chapman é entrar num reino de loucura em que nada faz sentido. Por que assassinar alguém, mas, mais especificamente, por que assassinar um ídolo? Mais ainda: um músico revolucionário e um ícone pacifista? Na convergência dos delírios liberais americanos e do coração da cultura de celebridades, após esse crime verdadeiramente teatral o mundo ocidental entra em uma era em que Mark Chapman se torna quase tão famoso quanto John Lennon. Os caminhos mentais do assassino são tortuosos, mas o plot arquitetado se cumpre: a linha tênue entre Judas redivivo e queridinho da mídia se borra até que o mundo vire um circo. O assassinato tem seu valor de entretenimento na comoção das massas. Lennon imediatamente transmigra para o panteão das lendas. Chapman ficará para sempre encarcerado, mas isso não parece desagradá-lo de todo: ele inclusive vira pastor na prisão, com a assistência de sua esposa – também profundamente religiosa. É uma história perturbadora.

Quarenta anos depois da morte de Lennon, podemos falar tanto sobre sua figura, esse vulto pop incontestável que lamentavelmente acabou cumprindo um arco de mártir, quanto sobre seu legado mais puro: sua música. Podemos falar sobre Imagine, uma das mais belas canções já escritas, e sobre como ela de várias maneiras se emaranha com a imagem de seu criador (o Lennon barbudo no Hilton de Amsterdam, fazendo seus bed-ins for peace, conclamando a todos a simplesmente “deixarem o cabelo crescer”), ou sobre a In my Life de sua juventude, com seus acordes simples, vocais puros e beleza cristalina.

Enfim.

Das muitas reflexões possíveis, sejam sobre o caráter imperfeito do homem Lennon ou o impacto dos Beatles na cultura pop, hoje eu queria apenas relembrar John Lennon – apenas colaborar no coro elegíaco com algumas das memórias mais antigas que eu tenho. Quando eu era criança, costumava ouvir os LPs que meu pai tinha pela casa e os Beatles acabaram sendo a minha banda preferida desde sempre; as minhas primeiras memórias sobre ouvir música são daquelas coletâneas, os álbuns vermelho e azul (1962-1970), no toca-discos que tínhamos em casa nos anos 1990. Eu gostava especialmente do vermelho (do azul fui gostando mais e mais, conforme fui ficando mais velha). Naquela época, eu nem tinha como saber que eles eram um fenômeno cultural, que eles tinham revolucionado tudo, videoclipes, técnicas de estúdio, o conceito de álbum de arte, o próprio rock’n’roll e a cultura pop como um todo.

Eu gostava das vozes, das melodias, dos refrões. Era só isso. Eu gostava da música do Lennon antes mesmo de saber quem foi Lennon. E ele tem estado comigo desde então, e eu tenho sempre tentado: imaginar. Acho que é por isso que ele é tão importante para tanta gente.

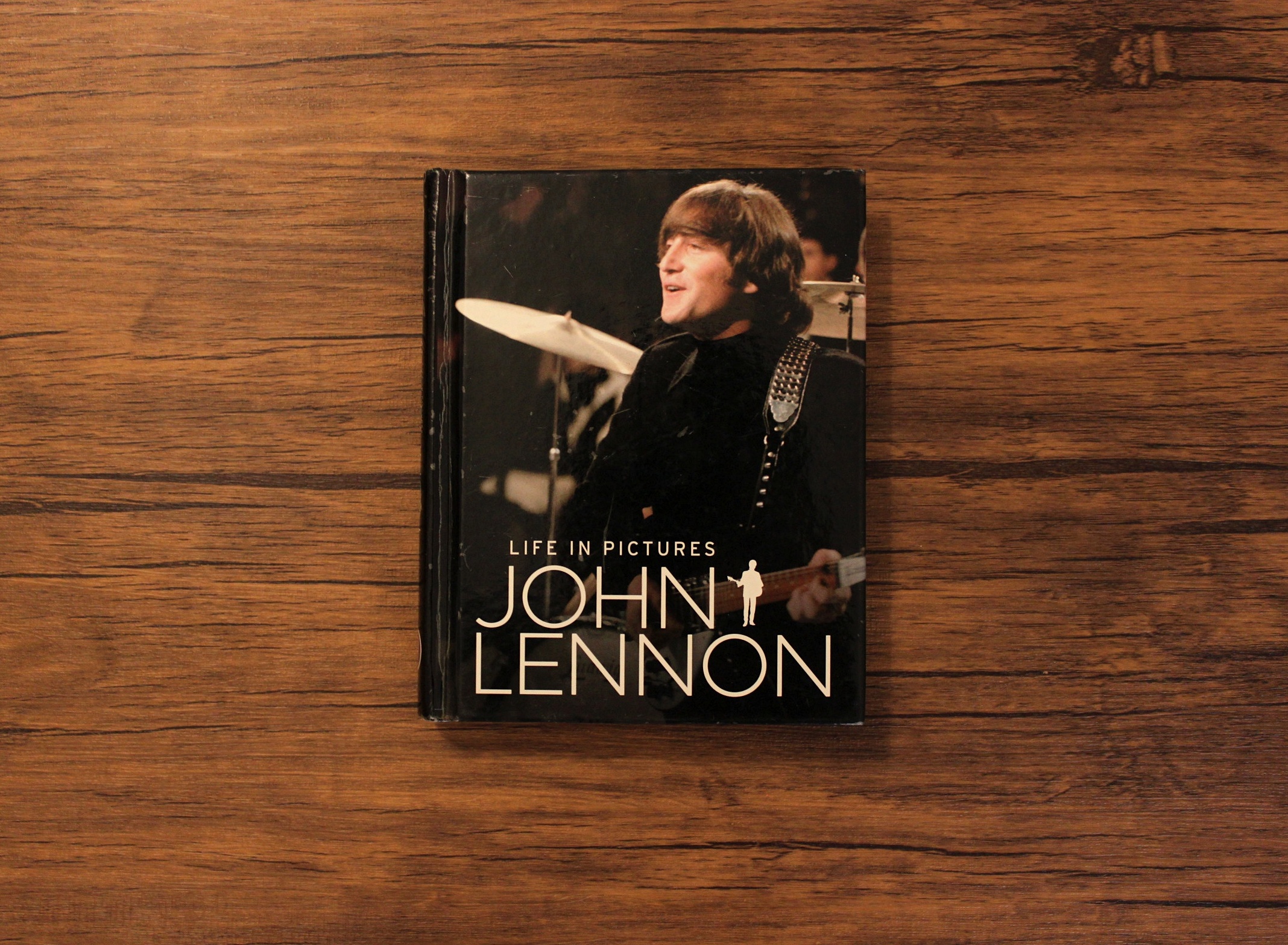

Ah, e antes que eu me esqueça; sobre o livro da editora Parragon na foto: é um belo álbum para os fãs. As fotos são todas em preto-e-branco e organizadas cronologicamente, do início da beatlemania até os últimos dias de Lennon. Cada seção vem precedida de um pequeno resumo daquela época na vida do beatle, e cada foto tem uma legenda explicativa. Foi uma boa aquisição (na finada Fnac, inclusive) que vira e mexe eu folheio.