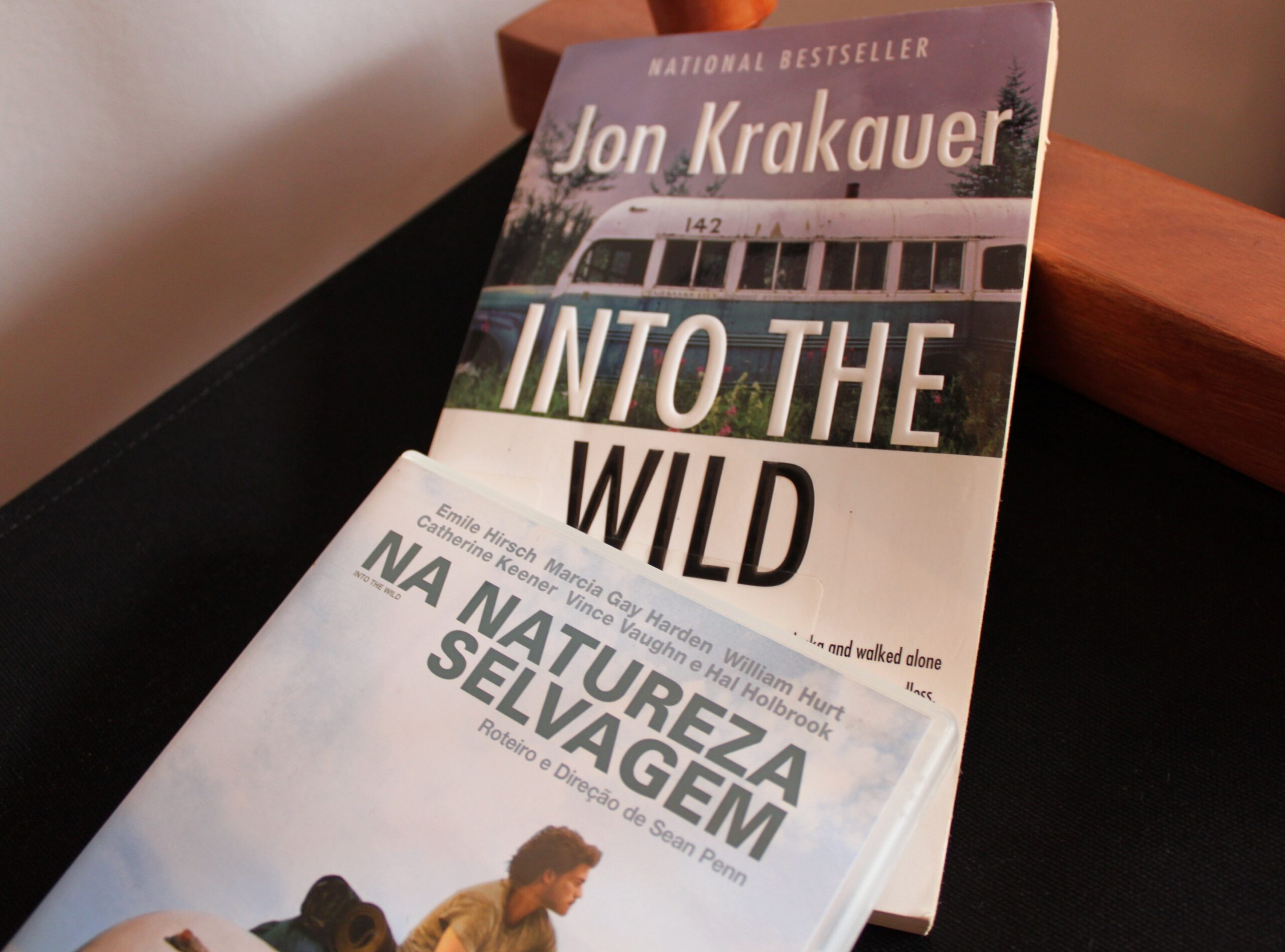

Em junho de 2020, o “magic bus” que serviu de base e abrigo a Chris McCandless foi removido das imediações da Stampede Trail pelo governo do Alaska e levado a um destino sigiloso. De acordo com as autoridades, os fãs do famoso aventureiro Alex Supertramp estavam, em suas peregrinações até o ônibus 142, correndo riscos que, além de resgates custosos, chegaram a provocar mortes e acidentes graves. O veículo, abandonado desde os anos 1960 na trilha que se estende por longos quilômetros no interior do Parque Nacional Denali, tornou-se um dos maiores símbolos de estilo de vida e turismo cult, depois de estampar a capa do livro de Jon Krakauer, em 1996, e do filme de Sean Penn, em 2007.

Quase trinta anos após sua morte na vasta solidão do extremo norte, McCandless ainda inspira, irrita e divide opiniões. Conforme podemos ler no livro-reportagem de Jon Krakauer e no seu adendo, escrito para a revista New Yorker em 2015, muitos sentimentos fortes foram suscitados pela aventura fatal relatada em Into the wild. As acaloradas discussões via carta para o editor mostram que, como sempre, não faltaram os dedos em riste apontados ao recém-falecido: burro, negligente, maluco.

Só que isso, além de ser apenas um julgamento ressentido, é também um jeito simplista de olhar para uma questão que é tudo menos simples.

Por alguma razão, a história de Chris McCandless parece uma daquelas que acontecem de tempos em tempos e em que todos os agentes estão alinhados em seus pontos necessários, como numa espécie de eclipse ou constelação: McCandless, o Alaska, o ônibus, o rio Teklanika (“o Rubicon de McCandless”), Krakauer, Sean Penn, Emile Hirsch, Eddie Vedder. (A qualidade da reportagem e da escrita de Jon Krakauer é assombrosa. O filme de Sean Penn é absurdamente lindo, talvez um dos filmes mais visualmente perfeitos de todos os tempos, e a trilha sonora de Eddie Vedder, que ele fez questão de compor assim que começou a ler o livro de Krakauer, é um dos pontos altos de uma carreira já inegavelmente altíssima.)

O evento original se torna mais que uma morte trágica e qualquer julgamento ressentido denuncia apenas a pequenez da própria leitura: simplificações não dão conta. É claro que o rapaz podia ter decidido não ir (afinal, nós mesmos decidimos isso todos os dias), ou podia ter saído da natureza selvagem com vida, mas essas possibilidades nos dizem algo e talvez o apelo da história de McCandless esteja exatamente nessas frestas. Chamá-lo de burro ou inconsequente ou suicida é algo superficial que simplesmente ricocheteia: toda a humanidade está numa experiência burra e inconsequente e suicida agora mesmo. Como pensar essa verdade? Talvez a vida de Chris McCandless possa ser um vislumbre da brevidade, do sentido, da composição última do tecido social e suas fibras, dos limites do corpo e da vontade, do assombroso fato de que, em seu momento final, o homem mais solitário do mundo escreveu em seu diário que a felicidade é apenas real quando compartilhada.